夏の瓦屋根と、記憶のひとかけら

カンカン照りの真昼。

空はどこまでも青くて、遠くの雲の輪郭がぷっくりと膨らんでいる。まるで湯気をたてる蒸し饅頭のよう。

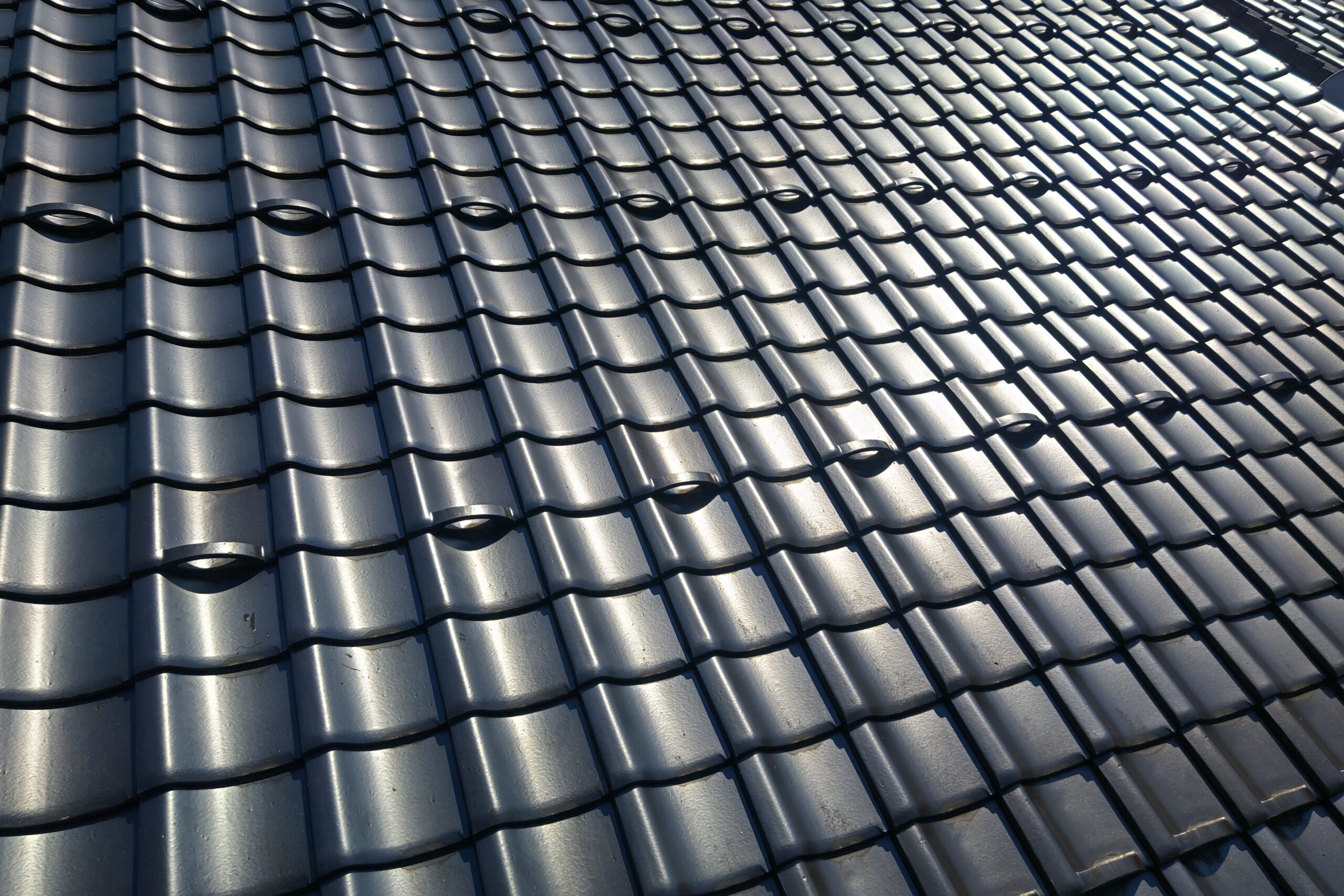

その下で、ふと目を惹いたのは、銀色に光る瓦屋根。

太陽の熱をまっすぐに受けとめて、静かに、けれど確かに、ぽかぽかと輝いている。

まるで焼きたての急須を手のひらで包んだときのような、やわらかな温もり。

「暑いねえ」なんて言いながら、見上げたその屋根。

一枚一枚が、丁寧に重なり合っていて、無骨なようで、どこかやさしい。

びっしりと並ぶその瓦に、妙な安心感を覚えるのはなぜだろう。

屋根は、私たちを守ってくれる。

大雨の夜も、台風の風も、冬の重たい雪も。

文句ひとつ言わずに、ただじっと耐えて、包んでくれる。

でも、今日みたいな日差しの下で、こうして空を仰いでいると、思う。

きっと屋根にも、お日さまに干される時間が、必要なんじゃないかって。

じっと耐えるばかりじゃなくて、たまには空を仰ぎながら、光を浴びて、ちょっと背筋をのばす日も。

この町には、まだ瓦屋根の家がたくさん並んでいる。

ピカピカの新築ではないけれど、どこか懐かしくて、あたたかい。

小さな頃、祖母の家の縁側から見た風景が、ふと胸によみがえる。

トンビがくるりと空を舞い、遠くでセミが声を張りあげていて。

ひざの上には麦茶のグラス、手の中には祖母の作ったういろう。

そんな時間が、屋根の向こうに広がっていた。

瓦の奥に見えるのは、深い緑の山々とのどかな住宅街。

それだけで、なんだか胸の奥がふわっとしてくる。

この屋根の下にも、それぞれの暮らしがあり、笑い声があり、きっと今日も誰かの小さな物語が続いている。

思えば、屋根は「風景」の一部である以上に、「暮らしの記憶」そのものなのかもしれない。

夏の瓦屋根は、たしかに熱い。

でも、その熱さまでもが、なぜか愛おしい。

汗ばむ手のひらに伝わってくるその温度が、いつかの午後とつながっている気がする。

そうしてまた、ひとつ記憶が増えていく。